Ditulis oleh: Nur

Bintang*

"Saya lebih suka menganggap jika musik jazz

adalah seni intelektual"

(Nur Bintang, pengamat sosial dan budaya)

|

| Savoy Saturday Nite, Gil Mayers, 1995 |

Pernahkah anda menonton film “THE TERMINAL” tahun 2004 yang

disutradai Steven Spielberg dan dimainkan

oleh aktor kawakan Hollywood yaitu Tom

Hanks? Film ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah kisah nyata yang menceritakan

tentang kedatangan seorang pelancong yang bernama Viktor Navorski dari sebuah negeri di Eropa Timur di terminal airport John. F Kennedy, New York, Amerika Serikat. Cerita dalam film ini bermula ketika

kedatangan Viktor Navorski harus dilarang dan ditolak masuk ke Amerika Serikat oleh pihak imigrasi karena

pasportnya dianggap tidak berlaku dengan alasan negara asalnya sedang terjadi

kudeta, peperangan dan kekosongan pemerintahan sehingga statusnya dianggap

tidak legal.

Viktor Navorski yang diperankan oleh aktor

Tom Hanks kemudian membuat beberapa cara agar dapat meraih simpati untuk bisa lolos

masuk ke kota New York, Amerika Serikat walaupun harus menghadapi halangan-rintangan yang dibuat oleh

kepala bandara John F. Kennedy. Film ini sangat menyentuh dan humanis karena Viktor

Navorski datang ke Amerika Serikat hanya untuk melengkapi tanda tangan para musisi

jazz dari sebuah grup band jazz favorit almarhum ayahnya. Melalui

perjuangan dan dukungan kawan-kawan yang dikenalnya selama beberapa bulan di

bandara akhirnya Viktor Navorski berhasil mendapatkan izin resmi masuk ke Kota

New York, Amerika Serikat dengan tujuan untuk melengkapi seluruh tanda tangan dari seluruh personel grup band jazz tersebut yang

sebenarnya hanya tinggal tersisa satu buah tanda tangan dari seorang personel keturunan Afro-America, pemain

saksofon yang masih bekerja pada sebuah klub malam di sudut Kota

New York. Itulah sekelumit dari kekuatan dan daya tarik dari sebuah musik

jazz.

Saya sendiri mempunyai sedikit

kesamaan dari tokoh utama yang diperankan Tom Hanks di film “THE TERMINAL” tersebut karena saya

termasuk penggemar musik jazz. Saat saya berada di waktu santai dan rileks

terkadang membaca buku sambil mendengarkan beberapa lagu smooth jazz dari

musisi jazz kawakan seperti Nat 'King'

Cole melalui beberapa lagu “L-O-V-E”,

“Mona Lisa”, “Tenderly”, etc atau lagu-lagu dari The Cake hingga beberapa lagu jazz instrumental yang dimainkan oleh

beberapa musisi jazz dunia seperti Louis

Armstrong, Charlie Parker, Sidney

Bechet, dan Dizzy Gillespie melalui

suara merdu alat musik tiup trompet dan saksofon mereka. Entah apa yang membuat

saya betah terhadap musik jenis ini, dalam prinsip estetika saya bahwa semakin

rumit dan sulit sebuah lagu jazz untuk dipahami, didengarkan apalagi untuk

dimainkan maka lagu jazz tersebut akan semakin bertambah sexy di gendang telinga saya tanpa memandang siapapun latar

belakang komposer atau musisinya. Bagi saya musik jazz adalah musik kebebasan.

Musik yang berani mendobrak dogma, aturan dan pakem-pakem budaya lama bahkan musisi jazz besar Amerika seperti Charlie Parker sempat mengatakan

bahwa jazz adalah musik yang tidak bisa didefinisikan (JAZZ BE YOUR SELF!).

Musisi jazz 'Louis Armstrong'

Musisi jazz 'Louis Armstrong'

| |

| http://0.tqn.com/d/jazz/1/0/-/3/-/-/LouisArmstrongHip_ORecords.jpg |

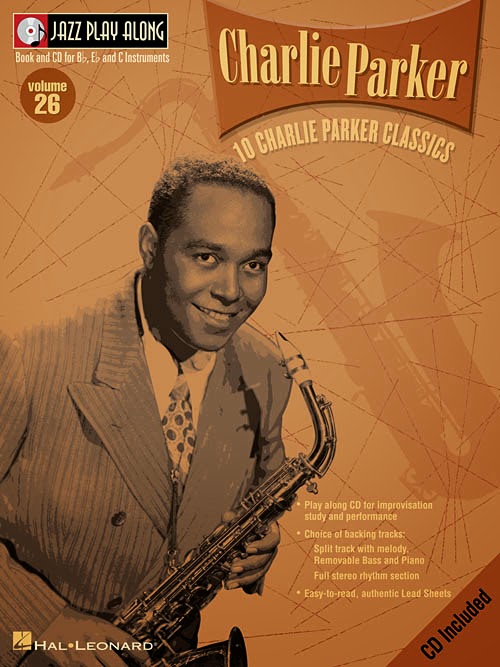

Musisi jazz

'Charlie Parker'

|

| http://s3.amazonaws.com |

Ketika membahas musik jazz saya jadi

teringat sebuah buku “Jazz, Parfum dan

Insiden” karya dari sastrawan besar Indonesia yaitu Seno Gumira Ajidarma bahwa jazz akan tetap hidup dan berkembang

jika ia membuka dirinya. Jazz adalah soal bermain jazz, bukan soal lagu apa

atau lagu siapa yang dimainkannya. Ada ulasan tulisan yang menarik dari Seno

Gumira Aji Darma jika musik jazz bisa berubah menjadi sebuah gaya, trend setter walaupun orang tersebut

tidak paham soal musik jazz yang penting nge-jazz untuk bergaya. Saya

berpendapat hal tersebut bisa benar adanya karena musik jazz menurut pandangan

saya secara konteks sosiologis terkini telah dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah cita rasa seni, gaya hidup, seni multikultural,

musik postmodern, musik alternatif (avant-garde).

Sejarah jazz sebagai musik perlawanan yang berhasil menantang keangkuhan

‘budaya tinggi’ Eropa yaitu musik orchestra klasik, memang pantas untuk diapresiasi untuk semua kalangan penikmat musik.

Jazz bisa meraih penghormatan

seperti sekarang ini ternyata tidak terlepas dari banyaknya musisi jazz kulit hitam (Afro-America) dahulu yang

harus berpuluh-puluh tahun berjuang, merebut singgasana terhormat musik orchestra klasik yang sempat mendominasi

kebudayaan massa seluruh kawasan Eropa Barat terutama Amerika Serikat agar dapat berdiri sejajar dan

setara dengan budaya mereka (sebelum tahun 1920-an). Musik jazz lahir dan berkembang

dari peradaban kebudayaan kulit hitam di Amerika Serikat yang melalukan

perlawanan kultural dengan membuat budaya tanding (counter culture) terhadap segala bentuk hasil kebudayaan bangsa

kulit putih Eropa saat itu yang dianggap masih melakukan praktik diskriminasi, eksploitasi

dan penindasan terhadap bangsa kulit hitam di masa lalu. Nampaknya keberadaan

dan penampilan musisi jazz kulit hitam

di Amerika Serikat pada masa itu

memancarkan aura daya tarik alienasi

seniman dan warna kulit.

Sosiolog Yahudi-Jerman sekaligus filsuf,

musikolog, kritikus budaya aliran Mahzab

Frankfurt yaitu Theodor Adorno

pernah mengkritik musik jazz sebagai budaya rendah. Budaya rendah ini menurut Adorno

karena menganggap musik jazz hanya mencetak individualisasi semu dimana

industri label rekaman sebagai pihak kapitalis sudah membuat selera kebebasan

individu dalam memilih musik pop menjadi non standarisasi dalam proses

produksinya dan cenderung memanipulasi selera musik masyarakatnya. Akibatnya,

musik jazz menurut pendapat Adorno telah menjadi sebatas komoditas musik

hiburan produk industri untuk meraih keuntungan dari para konsumer seni. Namun saya secara pribadi menolak dan menentang

gagasan Adorno atas kritiknya terhadap musik jazz. Anti-tesis pemikiran

saya terhadap pemikiran Adorno bahwa musik jazz itu sendiri sebenarnya adalah musik

berbudaya tinggi. Jazz adalah suara nada indah dari Tuhan yang diwahyukan

kepada bangsa kulit hitam (Afro-America) untuk melawan segala bentuk

diskriminasi rasial dan penindasan budaya bangsa kulit putih Eropa terhadap

mereka di masa lalu. Klub malam dan rekaman musik nampaknya telah berubah

menjadi rumah ibadah dan media khotbah bagi para musisi jazz

kulit hitam saat itu untuk berkarya dan memberikan sentuhan hiburan bagi para

imigran masyarakat kulit hitam lainnya yang dilarang memasuki dan menikmati

tempat-tempat hiburan megah yang hanya boleh diperuntukkan kepada imigran bangsa

kulit putih Eropa di Amerika. JAZZ IS

POWER!

|

| Musisi Jazz Afro-America |

Musik jazz di masa lalu memang selalu

dikonotasikan negatif sebagai wujud budaya rendah, kondisi pengangguran, pemberontakan,

kecemburuan sosial, pelanggaran hukum dari kacamata persepsi bangsa kulit putih

Eropa karena musik jazz saat itu banyak dimainkan di kawasan marjinal pemukiman

kumuh Afro-America terutama di kota-kota besar semacam New Orleans, Los Angeles,

Chicago, San Francisco, New York di Amerika Serikat. Apapun itu, Jazz memang lahir dan besar di

segala tempat dalam kondisi tekanan sosial, konflik sosial dan kriminalitas

tumbuh menjamur di kawasan Amerika Serikat di masa lalu seperti klub malam/bar

yang menjadi arena tempat perjudian, prostitusi, transaksi narkotika

dan segala stereotip negatif yang melekat terhadapnya. Namun saya tetap memandang jazz sebagai salah

satu ritual seni tinggi bangsa kulit hitam (Afro-America) yang dilakukan

melalui praktek seni kebudayaan yaitu permainan musik dalam usaha untuk merebut

makna harga diri dan identitas sosial serta melawan segala bentuk budaya penindasan.

Banyak musisi jazz kulit hitam dahulu yang bekerja di klub-klub malam melakukan

jam session dengan bermain musik, mengimprovisasi banyak lagu

untuk menghibur para pengunjung klub yang menari, berdansa, dan memesan

minuman. Bisa dibilang keberadaan pub, klub malam, bar saat itu menjadi ruang

eksistensi sosial bagi para musisi jazz kulit hitam untuk mengokohkan makna

identitas sosial dan kulturalnya di tengah penolakan sosial mayoritas imigran bangsa

kulit putih Eropa di Amerika Serikat terhadap kehadiran imigran bangsa kulit

hitam Afro-America.

Saya sempat membaca buku “Jazz 101 ; A Complete Going to Learning

& Loving Jazz” karya Prof. John

F. Szwed, seorang antropolog, musikolog ahli studi budaya Afrika dan budaya

Afro-America dari Universitas Yale,

Amerika Serikat bahwa sejarah jazz sendiri bermula dari sebuah rekaman

pertama oleh seniman jazz kulit hitam pada tahun 1915 namun sebenarnya musik

jazz sendiri berkembang di klub-klub bawah tanah di pinggiran Kota New Orleans

(1900-1925) terutama di daerah sekitar pelabuhan dimana banyak pekerja kulit

hitam yang menjadi pekerja (pengangkut barang) di kapal-kapal. Banyak ahli yang

mengatakan jika akar dari musik jazz berasal dari musik blues yang dimelodikan

dan dimainkan secara lebih serius seperti halnya musik klasik. Pada awalnya, musik

jazz banyak dimainkan pada acara perkumpulan sosial (pesta/dansa), parade,

pemakaman ataupun festival pada acara resmi di kota.

Memang tidaklah salah jika musik jazz

berkembang di Kota New Orleans karena pada masa lalu banyak yang menganggap

kota ini sebagai “The New of Athena”

dimana kota yang terletak paling bawah di negara Amerika Serikat ini merupakan

tempat terjadinya pertemuan kebudayaan yang beraneka ragam (budaya afrika - budaya

eropa - budaya latin) sehingga menghasilkan kebudayaan seni indah termasuk

musik jazz. Pada tahun 1917 terdapat grup musik yang bernama “Original Dixieland Jazz Band” dari New

Orleans yang memainkan jenis musik yang dinamakan jazz seperti yang kita kenal

seperti saat ini dan berhasil merekam beberapa lagunya di Kota New York.

Kemunculan band jazz legenda lain

seperti “King Oliver and Creole Jazz

Band” yang dimana pemain trompet sekaligus musisi jazz dunia yakni Louis Armstrong ikut menggawanginya

dengan banyak melakukan aksi solo melalui rhytem

section yang menjadi ciri khas mereka dalam beberapa pertunjukan secara live TV dan radio di Amerika Serikat.

Inti dari grup band jazz sendiri banyak mengadopsi dari marching band dimana kedudukan para pemain trompet, klarinet,

bahkan saksofon mempunyai tempat yang penting dalam sebuah band yang terdiri

dari drum, gitar, piano, dan bass. Jazz mendapat pengakuan sebagai bagian dari

representasi budaya Amerika pada akhir abad 20 dan berpengaruh menghilangkan

sekat batasan terhadap kelas sosial dan ras suku bangsa di Amerika. Berikut ini adalah

kronologi perkembangan musik jazz yang diambil dari buku “Jazz 101 ; A Complete Going to Learning & Loving Jazz”:

-Pra Jazz (1875-1915)

-Jazz New Orleans (1910-1927)

-Swing (1928-1945)

-Bebop (1945-1953)

-Cool Jazz/West Coast Jazz (1949-1958)

-Hard Bop (1954-1965)

-Soul/Funk Jazz (1957-1959)

-Modal Jazz (1958-1964)

-Third-Stream Jazz (1957-1963)

-Free Jazz (1959-1974)

-Fusion dan Jazz Rock (1969-1979)

-Neo-Tradisionalisme (1980-……..)

Saya

sendiri dahulu sebenarnya adalah seorang pemain bass (bassist) pada formasi grup band. Saya suka bermain bass dengan gaya funk memainkan beberapa teknik slap. Saya masih ingat dahulu bersama

teman-teman band ketika zaman kelas 2 SMA berhasil masuk final 10 besar dalam ajang

kompetisi festival band pelajar yang diselenggarakan oleh YAMAHA musik di Kota Purwokerto walaupun harus kalah dan bahkan

tidak pernah menang juara sekalipun namun ada kepuasan tersendiri bagi saya dan

kawan-kawan ketika itu bisa menyisihkan puluhan peserta grup band pelajar

lainnya. Namun saat ini, saya

memutuskan untuk berhenti bermain gitar bass lagi karena saya merasa jika dunia saya bukanlah di dunia musik dan selain itu, saya juga mengakui tidak mempunyai

potensi bakat yang hebat dalam bermusik namun saya masih senang membaca

biografi beberapa tokoh musisi jazz terutama pada pemain bass-nya. Bagi saya, musik jazz adalah musik hati, musik yang membebaskan jiwa. Berkembangnya musik jazz yang dimainkan para musisi

kulit hitam telah menjadi wujud resistensi budaya Afro-America terhadap dominasi budaya

Eropa di Amerika Serikat. Saya secara pribadi berpendapat jika musik jazz merupakan bentuk gerakan kebudayaan (cultural movement) dari bangsa kulit hitam (Afro-America) yang menuntut pengakuan hak-hak sosialnya di masa lalu.

Musik jazz saat ini sudah mendunia terutama di Indonesia yang konon dahulu musik jazz diperkenalkan masuk ke Indonesia pada awal abad 20 oleh para musisi jazz dari Philipina yang banyak bermain dalam pertunjukkan musik jazz pada hotel-hotel berbintang sewaktu zaman penjajahan kolonial Belanda. Saya terkadang suka mendengarkan beberapa jenis musik perpaduan musik etnik tradisional dengan musik jazz seperti beberapa musik yang dimainkan grup dan beberapa musisi jazz kenamaan Indonesia seperti grup band Krakatau atau permainan musisi jazz dari Bali yaitu Balawan, musisi jazz dari Yogyakarta seperti Djadug Ferianto, musisi jazz Purwokerto yaitu Bayu Wirawan merupakan sosok pianist jazz Indonesia sebagai art tatum yang piawai memainkan beragam improvisasi jazz modern hingga tradisional. Nama-nama mereka kini bahkan sudah terkenal di belantika komunitas jazz internasional.

Musik jazz saat ini sudah mendunia terutama di Indonesia yang konon dahulu musik jazz diperkenalkan masuk ke Indonesia pada awal abad 20 oleh para musisi jazz dari Philipina yang banyak bermain dalam pertunjukkan musik jazz pada hotel-hotel berbintang sewaktu zaman penjajahan kolonial Belanda. Saya terkadang suka mendengarkan beberapa jenis musik perpaduan musik etnik tradisional dengan musik jazz seperti beberapa musik yang dimainkan grup dan beberapa musisi jazz kenamaan Indonesia seperti grup band Krakatau atau permainan musisi jazz dari Bali yaitu Balawan, musisi jazz dari Yogyakarta seperti Djadug Ferianto, musisi jazz Purwokerto yaitu Bayu Wirawan merupakan sosok pianist jazz Indonesia sebagai art tatum yang piawai memainkan beragam improvisasi jazz modern hingga tradisional. Nama-nama mereka kini bahkan sudah terkenal di belantika komunitas jazz internasional.

JAZZ TASTE INDONESIA itu

yang sebenarnya saya suka dari lagu dan gaya permainan musik jazz dari musisi

Indonesia. Rasanya mendengarkan lagu-lagu jazz etnik tradisional yang diiringi

alat-alat musik tradisional seperti: gamelan, angklung, kendang, seruling bamboo etc dari para musisi jazz Indonesia benar-benar mampu

menunjukkan kekayaan seni dan budaya Indonesia kepada dunia dan jujur saya

merasa ikut bangga atas hasil karya intelektualitas dari mereka. Jazz adalah

fleksibilitas bermain musik dan keterbukaan terhadap semua ragam jenis alat

musik terutama juga terhadap para pendengarnya. Kita sendiri dapat menikmati musik

jazz dimana saja seperti menikmati pertunjukkan musik jazz di angkringan pinggir

jalan dengan konsep sederhana dan merakyat seperti yang sering diadakan di Kota

Yogyakarta atau pertunjukkan musik jazz mewah,ekslusif, elite dengan gemerlap

lampu seperti yang sering diadakan di panggung-panggung teater di Kota Jakarta.

Saya masih menganggap jika musik jazz rasa Indonesia saat ini termasuk musik

jazz kelas dunia yang intelektual, kreatif, unik dan original.

Jazz

dapat dikatakan sebagai seni pertunjukkan live

yang berbeda dari musik rekaman produksi label. Penikmat musik jazz sangat haus

terhadap bentuk improvisasi dan aransemen baru dari setiap penampilan live sebuah grup band jazz. Hal tersebut

seperti apa yang pernah sastrawan Seno

Gumira Aji Darma tuliskan dalam bukunya yang berjudul “Jazz, Parfum dan Insiden” yang menggambarkan seni instrument jazz pada bentuk bebop yang dimana setiap instrument alat musik tersebut akan bercakap-cakap,

berbicara, spontan menggunakan alur bahasa musik menurut selera dari musisi

sendiri. Bisa dikatakan bentuk bebop dalam musik jazz adalah sebagai bentuk

dialog antar alat instrument musik dengan mempermainkan ketertiban seperti

suara kacau, lepas-kendali, terpeleset, dibolak-balik, bersahut-sahutan yang

tidak direncanakan sebelumnya namun tetap enjoy

menjaga alur beat iramanya dengan

selaras. Semakin kacau, berisik dan selaras maka gaya permainan bebop pada

musik jazz akan semakin bertambah nilai artistiknya karena diperlukan

penghayatan dan pemahaman tinggi atas kejeniusan improvisasi dan aransemen dari

para komposer atau musisi jazz tersebut dalam berinteraksi terhadap para

penontonnya.

Representasi musik jazz di zaman

millennium kini berbeda dibandingkan kondisi pada zaman di masa lalu. Musik jazz saat ini identik sebagai keterbukaan,

kebebasan, elite, prestise, toleransi, multikultural, universal dan

intelektual. Jazz kini berubah wujud sebagai kebanggaan artistik dan

kultural. Jazz menjadi wujud seni kebudayaan postmodern atas segala hal yang

sudah pernah dilakukannya selama ini. Jazz telah berhasil dan mewujudkan

toleransi dan menentang segala bentuk rasisme. Terlalu dangkal jika kita

memahami musik jazz ini melalui bentuk dan segala simbol stereotip. Jazz adalah

musik sosial dengan segala ciri organisasi sosial Afro-America dalam wujud praktik

kebudayaannya yang kini berkembang luas melintasi dunia dan mempersatukan beragam religi, ras dan

suku bangsa. Jazz berhasil mendobrak dogma lama pemikiran Barat selama ini

dengan menghapus perbedaan peran para pemainnya dalam sebuah grup band. Setiap

musisi jazz bisa leluasa luas berimprovisasi tanpa batas menurut selera aransemen

dan intuisinya. Mungkin benar pendapat Prof.

John F. Szwed jika musik jazz merupakan seni yang terdokumentasikan paling

baik dalam panggung sejarah dunia.

*Nur Bintang adalah pengamat sosial dan budaya

ooo

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)